お世話になった方や親戚関係、友人、同僚など、日頃の感謝の気持ちを込めて贈るお中元。

毎年何となく贈っているけれど、具体的な時期やマナーについてはよくわからない、なんて方も多いのではないでしょうか。

「いつからいつまでがお中元?」「時期を過ぎたらお中元は贈れない?」「どの熨斗紙を使えばいいのか、失礼にならないか?」など、本ページではお中元についての時期やマナー、熨斗紙の選択から表書きまでをご紹介します。

毎年贈るものだからこそ、意味やマナーを学んでスマートに。

ぜひお中元を贈る際の参考にしてみてください。

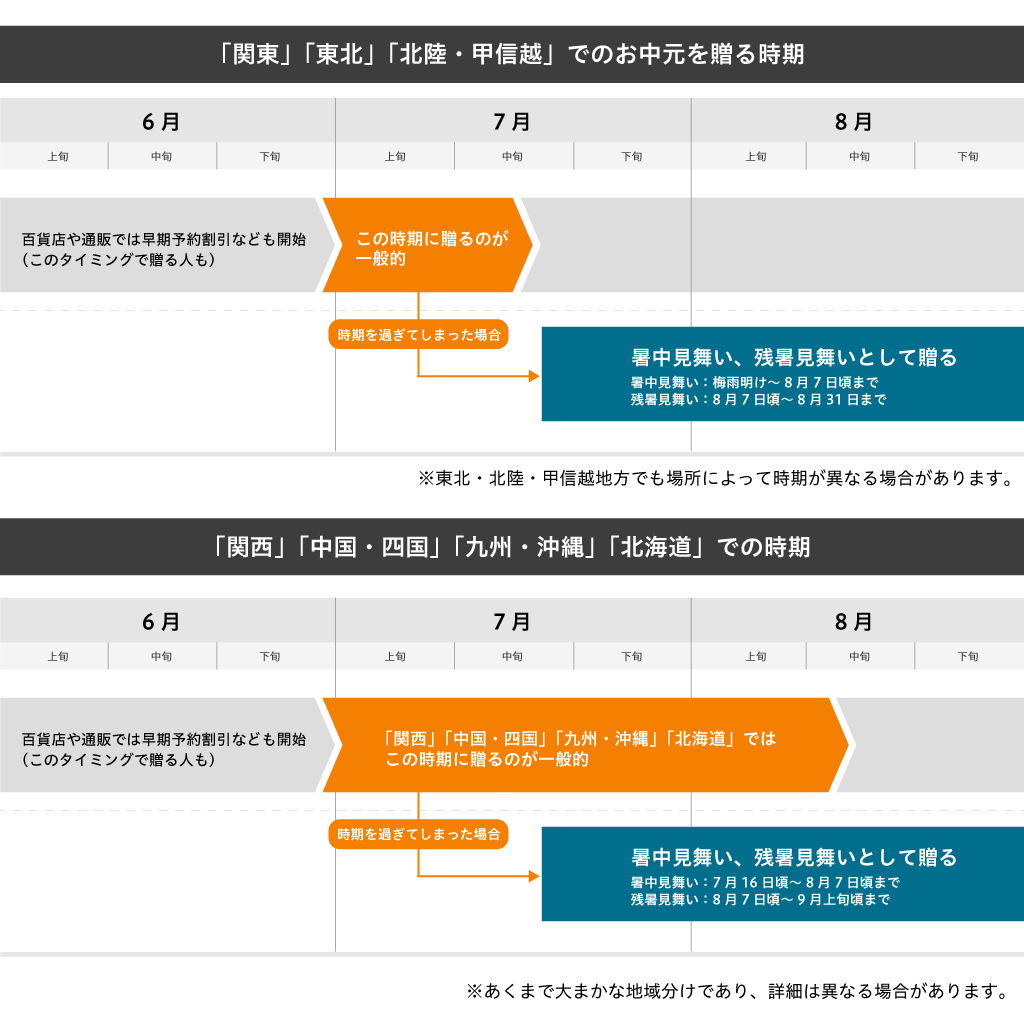

お中元を贈る時期について

実はお中元を贈る時期にはっきりとした決まりはなく、「7月上旬から7月15日頃まで」が一般的とされています。

もしお中元を贈る時期に迷っていたら、この時期に贈れば問題ありません。

ただし、地域によりお中元を贈る時期が異なる場合もあります。

「7月上旬から7月15日頃まで」は関東地方(主に首都圏)や「東北」「北陸・甲信越」での時期であり、「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」「北海道」では「7月上旬から8月15日頃まで」が多いようです。

特に九州地方は遅く、「8月1日~8月15日頃まで」に贈る場合がほとんどです。

予約や通販などの影響で早まる傾向に

近年では通販での予約や早割もあり、時期も若干早まっています。

6月上旬頃からお中元商戦も本格化していきますので、この時期に贈る人も増えています。

あまりに早い贈り物だとお中元だと気づかれない場合もありますので、その際は先に送り状を出しておけばスムーズですね。

送り状とは「これからお中元を贈りますのでよろしくお願いします」といった意味もあり、何かと多忙・不在の多い時期に問題なく受け取って頂くことができます。

贈る時期を気にかけて

厳密に「◯日~◯日の間に贈らなければならない」決まりはありませんが、それでも地域ごとの時期に合わせて贈る方が無難です。

例えば首都圏から九州地方へお中元を贈る場合、「8月1日から8月15日頃まで」にお届けできれば問題ありません。

逆に九州地方から首都圏へ贈る場合は「7月上旬から7月15日頃まで」にお届けできるように心がけていれば、よりスマートです。

| 地域 | お中元の時期 |

| 北海道 | 7月中旬~8月15日頃まで |

| 東北 | 7月上旬~7月15日頃まで |

| 関東 | 7月上旬~7月15日頃まで |

| 北陸・甲信越 | 7月上旬~7月15日頃まで 地域によっては7月上旬~8月中旬までの所も |

| 関西 | 7月下旬~8月15日頃まで |

| 中国・四国 | 7月中旬~8月15日頃まで |

| 九州 | 8月1日~8月15日頃まで |

| 沖縄 | その年により異なる 旧暦基準の為、年度により変動する |

沖縄については時期が特殊で、年度により変動します。

というのも沖縄では行事に旧暦を使う場合が多く、それによりお盆も旧盆が基準となります。

お中元はお盆までに贈ることがマナーとされていますので、沖縄地方へ贈る際はお盆の日付を確認するようにしましょう。

お中元を贈ることができない相手も

一部の民間企業、外資系企業、医療関係者、公務員などお中元を受け取ることのできない方もいます。

法律で禁止されている場合もあるので注意してください。

そのような方へお中元を贈ることは大変迷惑となり、また相手に返送の手間や負担を強いてしまいます。

特定の業種や企業へ贈る場合はよく調べてからにしましょう。

送り状と添え状について

配送でお中元を贈る際に、品物とは別に、先に送り状を送ることがより丁寧なマナーとされています。

実はとても理にかなっているマナーで、「お中元を贈る(配送する)ので、よろしくお願いします」と相手に伝えることができるからです。

お中元の時期は何かと多忙でもあり、また旅行などで長期不在にする方も多く、確実に受け取って頂くために事前にお知らせすることはとても大事です。

受け取る側の都合も考えると、◯日頃に届くとあればそれに合わせて行動することもできます。

送り状に書く内容は?

送り状には、時候の挨拶から始まり日頃のお礼、贈る品物、いつ頃贈ったか、着日予定、相手への気遣いや今後も良きお付き合いを願う言葉などを書きます。

- 時候の挨拶

- 日頃のお礼

- 贈る品物

- いつ頃贈ったのか

- 着日予定

- 相手の健康を気遣う言葉、今後も変わらぬ良きお付き合いを願う言葉

なお、「着日予定」については必ずしも必要ではありませんが、近年のライフスタイルの変化を考慮すると、あったほうがより親切と感じます。

こうすることで、相手もいつ頃お中元が届くのかを把握できるようになり、スムーズな受け取りが可能になります。

特にビジネスシーンでは大切で、いきなりお中元を贈るよりも事前に送り状や挨拶状でお知らせするように心がけましょう。

※土日祝は休業の企業も多く受け取りが難しい場合もあります。ビジネスではその辺りも考慮して贈るようにしましょう。

添え状も同封する

品物を配送する場合、送り状とは別に添え状を同封するのがより好ましいとされています。

順序としては以下のようになります。

- 先に送り状を出し、品物を贈ることを伝える

- 品物と一緒に添え状を同封して配送手配する

送り状は相手により書き方が異なります

送り状は送る相手により書き方や形式が異なるので注意しましょう。

特にビジネス関係の方や目上の方へ送る場合は、無地か白地の便箋を使い縦書きで作成します。

親戚、友人、家族などで送る場合には堅苦しくする必要はなく、どちらかといえばカジュアルに自由に作成しても問題ありません。

文面もテンプレート通りではなく、自分の気持ちや想いを書けば、より相手に伝わりやすく喜ばれると思います。

お中元に最適な熨斗紙と表書き

熨斗紙には様々な種類がありどれを使うとよいか迷いますが、基本的に下記ページの熨斗紙を使えば問題ありません。

目上の方、家族、同僚、親しい友人など、どなたにでも贈ることのできる熨斗紙です。

中でもオススメなのが以下の熨斗紙。

お中元によく利用される紅白花結びの熨斗紙です。

「花結び」は解いて結び直せることから、何度あってもよいことに用いられます。

また結び数も5本と無駄に堅苦しくならず、どのようなシーンでも使いやすい熨斗紙です。

なお、肉や魚などの生臭物を贈る場合には「熨斗無し」を使用するようにしましょう。

お中元に最適な熨斗紙テンプレート

表書きについて

表書きは「お中元」もしくは「御中元」と書きます。

用紙の上から約1文字空けて書き始め、かつ水引からも1文字ほど開けるとバランスが良くなります。

当サイトのテンプレートを使えばそのまま編集できるので問題ないのですが、もし手書きする場合はボールペンや鉛筆は使わず、毛筆・筆ペンで表書きを書くようにしましょう。

また書体は楷書体で書くようにします。

| 表書き | お中元、御中元 |

親戚や家族間、親しい友人などへ贈る場合

親しい間柄で贈る場合、カジュアルな熨斗紙を使っても構いません。

熨斗紙やお中元に厳格な「かくあるべき」ルールはないため、失礼にならなければ時代に合わせたカジュアルな贈り方でも問題ないと考えます。

当サイトでは「デザイン熨斗紙」もご用意しておりますので、状況や関係性に合わせて熨斗紙をお選びいただけます。

お中元のデザイン熨斗紙テンプレート

お中元や夏の挨拶・贈り物に最適!お中元専用にデザインした熨斗紙のテンプレートを多数ご用意しました。

他と違った熨斗紙をお探しの場合や、親しい方にカジュアルに贈りたい場合にどうぞ。

テンプレート一覧へ

お中元の平均的な予算について

お中元の予算について、3,000円~5,000円が平均的なようです。

品物としては「素麺」「アイス」「ゼリー」「フルーツ」「飲料」など。

その他、日用品やカタログギフトもよく選ばれているようです。

| 平均予算 | 内容 |

| 3,000~5,000円 | 素麺、アイス、ゼリー、フルーツ、飲料、日用品、カタログギフト |

お中元を受け取った場合とマナー

お中元を受け取った場合、まずは最初にお礼状を書くようにしましょう。

すぐにお礼状が出せない場合は電話やメッセージで連絡し、あらためてお礼状を出すようにします。

お礼状を送るタイミングと内容は?

お礼状に決まった文面や形式はありませんが、ある程度テンプレート化されています。

内容に困った場合は以下の流れで書けば問題ありません。

- 時候の挨拶

- 贈って頂いた事へのお礼

- 頂いた品物に対し(家族や社員などで)喜んでいる様子を伝える

- 相手の健康を気遣う言葉、今後も変わらぬ良きお付き合いを願う言葉

- 結びの言葉

なお、お礼状を出すタイミングは早ければ早い程良く、あまり遅くなるのは失礼になります。

また相手も無事に届いたのか心配になるため、遅くなる場合は電話やメッセージなどでお礼を伝え、あらためてお礼状を送るようにしましょう。

お礼状は相手により書き方が異なります

お礼状は送る相手により書き方や形式が異なるので注意しましょう。

特にビジネス関係の方や目上の方へ送る場合は、無地か白地の便箋を使い縦書きで作成します。

親戚、友人、家族などで送る場合には堅苦しくする必要はなく、どちらかといえばカジュアルに自由に作成しても問題ありません。

文面もテンプレート通りではなく、自分の気持ちや想いを書けば、より相手に伝わりやすく喜ばれると思います。

お中元のお返しをする必要は?

お礼状を出し、無事に受け取ったことと感謝を伝えれば、基本的にお返しをする必要はありません。

本来、お中元は目下の方が目上の方に対して贈るものなのでお礼状だけで充分です。

しかし相手との関係性や立場を考慮してお返しをするのも問題ありません。

その場合、同額程度の品物を選び、お礼状を同封するなどして贈るようにしましょう。

一旦お礼状のみを贈り、あらためて暑中見舞いや残暑見舞いとしてお返しするのもありです。

「同額程度」の品物をお返しすることが大事で、いただいたお中元よりも高額なものを贈ると「もうお中元は結構です」といった意味になってしまいます。

相手に失礼のないように、同額程度の品物をお礼状と共に贈るようにしましょう。

お中元の時期を過ぎてしまったら

「ついうっかり、お中元を贈るのを忘れていた」なんてこともあるかと思います。

7月も中旬を過ぎもうすぐ8月になろうかという時期に、今更お中元は違和感が…。

そんな時には「暑中見舞い」や「残暑見舞い」として贈ることができます。

もちろん品物の中身もお中元と同様の物で構いません。

詳細については下記の「暑中・残暑見舞いを贈る時期」のページをご覧ください。

ダウンロードページ

ダウンロードページ