水引とは?水引の意味と役割

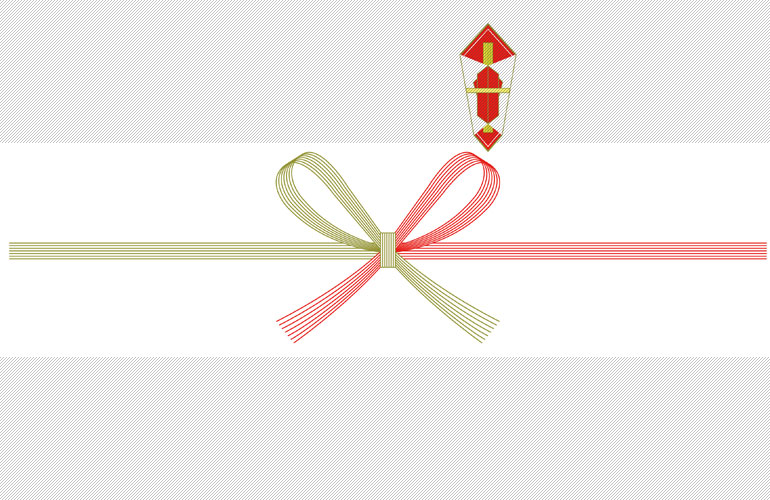

水引(みずひき)とは、贈答品や封筒などに結ばれる、日本の伝統的な装飾紐のことです。よく熨斗紙などに印刷されている、横長の結びを目にすることはないでしょうか?

一般的に水引は和紙を細くこより状にし水糊で固めたもので、色や結び方によって意味が異なり、お祝い事や弔事などの場面で使い分けられます。

また水引は単なる装飾ではなく、「人と人の縁を結ぶ」「祝福や感謝の気持ちを伝える」という深い意味を持ちます。

結び方や色の組み合わせによって、お祝い事や弔事など、使用する場面が決められています。

そのため、どの場面でどの水引を使うべきかを知っておけば、失礼にならずスマートに使いこなすことが出来るようになります。

画像白色のエリア(中央)が水引。リボンのように結ばれている線

画像白色のエリア(中央)が水引。リボンのように結ばれている線

水引の起源と歴史

水引の起源には諸説ありますが、最も有力とされるのは飛鳥時代(593~710年)に遡る説です。

遣隋使として派遣された小野妹子が帰国する際、隋からの贈り物に紅白の麻紐が結ばれており、これが日本の贈答文化に取り入れられたと伝えられています。この紅白の紐には、贈り物が未開封であることを示す封印や、魔除けの意味が込められていました。

平安時代(794~1185年)になると、宮中や貴族の間で贈答品に水引が用いられるようになり、和紙をこより状にして水糊で固めた、現在の形に近いものが作られるようになりました。

この時代、水引は贈答品の装飾としてだけでなく、魔除けや人と人との縁を結ぶ象徴としても重視されていました。

さらに時代は進み、江戸時代(1603~1868年)には、贈答の習慣が庶民にも広がり、水引の結び方や色使いが多様化しました。

この頃には、贈答のマナーや形式がまとめられた書物が出版され、水引の使い方や意味が広く知られるようになったそうです。また、水引を専門に扱う店舗も登場し、手作業で水引を結ぶ技術が発展しました。

水引の種類と結び方

水引にはいくつかの種類があり、それぞれに異なる意味が込められています。状況やシーンに応じて適切な水引を選ぶことで、贈る相手への気持ちを正しく伝えることができます。

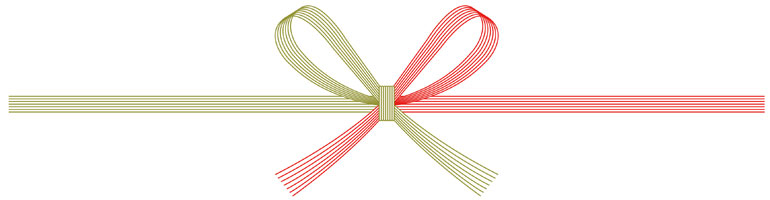

花結び(蝶結び)

意味

何度でも繰り返してよい祝い事に使用。

適したシーン

出産祝い、入学・卒業祝い、昇進祝い、長寿祝いなど。

使い方

花結びは簡単にほどくことができるため、「何度でも繰り返しあってほしい」という願いを込めて使用されます。日常的な慶事やカジュアルな贈答シーンで広く用いられます。

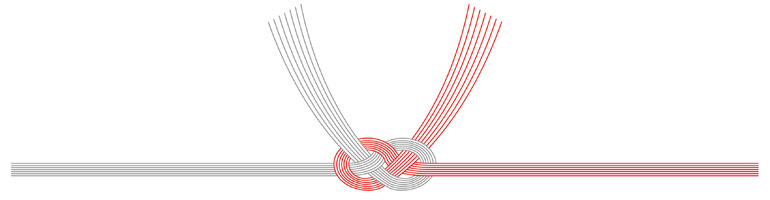

結切り(結び切り)

意味

一度きりであってほしいお祝い事や弔事に使用。

適したシーン

結婚祝い、快気祝い、お見舞い、お悔やみなど。

使い方

結切りは固く結ばれて解けないことから、「繰り返さないように」という願いが込められています。特に結婚祝いでは「一度きりの幸せを願う」意味を持ち、快気祝いでは「再び病気にならないように」との思いを表します。

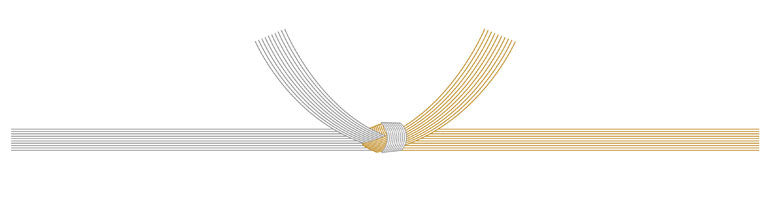

あわじ結び

意味

縁が末永く続くようにとの願いを込めた水引。

適したシーン

結婚祝い、長寿祝い、正式な贈答品など。

使い方

あわじ結びは左右の端を引っ張るとさらに強く結ばれることから、「強い絆を象徴する結び」とされています。結婚祝いや正式な贈答品に適しており、格式のある場面でよく用いられます。

赤棒

意味

簡略化された慶事用の水引。

適したシーン

社内表彰、簡単な贈り物、カジュアルな慶事など。

使い方

水引が省略されていることから、水引を使うには少々大げさな場合に用います。記念品、賞品、景品、粗品を贈る場合など、フォーマルさを求めない贈答の際に適しています。

結びの数について

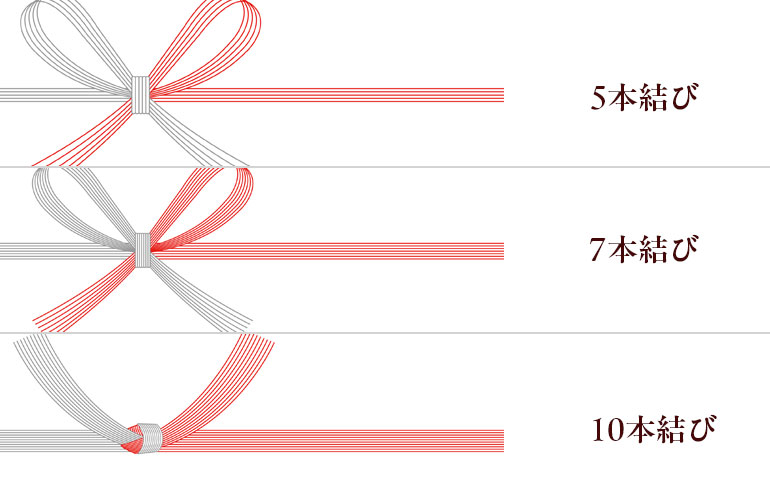

水引には結びの数があり、5本結びを基本とし、3本、7本、10本などのバリエーションがあります。

3本結びは5本結びを簡略化した形式であり、7本結びは5本結びをより丁寧にした形式です。10本結びは5本結びを倍にしたもので、豪華さ、丁寧さがより増した形式となります。婚礼関係の祝いには10本結びがよく利用されています。

熨斗紙素材館では5本結び、7本結び、10本結びを配布しています。

基本的に数が多くなるほど丁寧な水引となる

基本的に数が多くなるほど丁寧な水引となる

明治以降の水引の変遷

明治時代(1868~1912年)になると、紙の大量生産が可能になり、水引の品質も向上しました。

水引の種類やデザインのバリエーションが増え、より多くの人々が利用できるようになりました。また、商業化が進み、専門の業者が生産・販売を手掛けるようになっていきます。

戦後の高度経済成長期(1950~1970年代)には、水引の用途が広がり、結婚式や企業の贈答品など、フォーマルな場面での使用が一般化しました。さらに機械化が進み、大量生産が可能となったことで、より安価で手に入りやすくなりました。今でも熨斗紙はどこでも手に入れることができ、かつ安価で販売されていますね。

現代の水引産業と職人の技術

現代においても、水引の伝統は日本各地で受け継がれています。

特に長野県飯田市は水引の一大産地として知られ、高度な技術を持つ職人が今もなお活躍しています。飯田市では、水引を用いたアート作品や工芸品が制作されており、日本国内だけでなく海外でも高く評価されています。

水引職人は、一本一本丁寧に結び、デザイン性の高い作品を生み出しています。特に「細工水引」と呼ばれる技法は、繊細な結び目を作り出すため、高度な技術と経験が求められます。こうした技術は代々受け継がれ、現代の水引文化を支えています。

一般的な熨斗紙も良いですが、より気持ちを伝えたい場合にはこういった高品質な水引を使うのもいいですね。

熨斗紙素材館でもデザイン性に優れたテンプレートを多数配布。画像は卯年の熨斗紙テンプレート

熨斗紙素材館でもデザイン性に優れたテンプレートを多数配布。画像は卯年の熨斗紙テンプレート

水引の国際的な活用例

近年、水引は海外でも注目を集めています。

特に和文化に興味を持つ外国人の間では、水引を使ったギフト包装やインテリア雑貨が人気です。また、日本の伝統工芸として海外の展示会やアートフェアで紹介される機会も増えています。

フランス・パリ

日本の伝統工芸展で水引を使ったジュエリーや雑貨が展示。

アメリカ・ニューヨーク

和風のギフトラッピングとして水引が採用。

シンガポール

和食レストランの装飾やメニューに水引を使用。

水引アートと新たな展開

近年、水引はアート作品としての側面も注目されています。

特に、インテリア装飾や結婚式のデザインに取り入れられることが増えており、カジュアルなギフト包装としても人気があります。また、水引を活用したワークショップが全国各地で開かれ、手作り体験を通じて伝統工芸の魅力を伝える機会が増えています。

まとめ

水引は知れば知るほど奥深く、芸術性にも優れています。歴史も古く、その起源は飛鳥時代にまで遡ります。

明治以降の産業化や戦後の大量生産を経て、現代ではより身近な存在となりました。

また、職人による手作業の技術は現在も受け継がれ、高度な工芸品としての価値も高まっています。

海外での人気も高く、水引は国際的なアートやギフト包装の一部として注目されています。

適切な水引を選び、正しいマナーを守ることで、日本の文化をより深く理解し、大切な贈り物をより特別なものにすることができますね。