熨斗紙の贈答マナーって、難しそう… どんなときに、どんな熨斗紙を使えばいいのか、そもそも正しい包み方や書き方が分からない… そんな悩みありますよね。

熨斗紙って複雑なルールがあって難しいイメージも多いですが、実はそんなに構える必要はありません。基本を押さえれば、どんな場面でどの熨斗紙を使えばいいのかが自然と分かるようになります。贈り物の気持ちをしっかり伝えるために、正しい使い方を一緒に確認していきましょう!

この記事では、熨斗紙の贈答マナーの基礎知識について詳しくご紹介します。

そもそも熨斗紙とは?

熨斗紙は、ざっくり言うと、贈り物に気持ちを添えるためのもの。白地に紅白の水引がついているのが特徴で、この水引の結び方や色によって使うシーンが変化します。

熨斗紙は結婚式、出産祝い、お中元、お歳暮、弔事など、さまざまな場面で使用されています。水引の種類として、以下の種類があります。

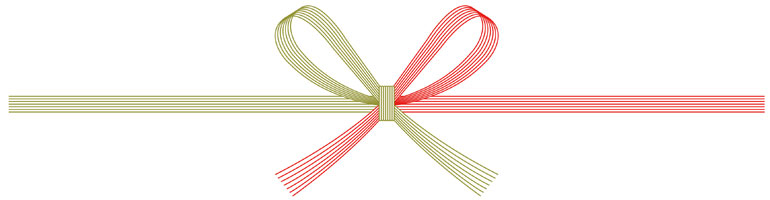

花結び

何度でも結び直せるため、何度あってもいいこと、例えば出産祝いや入学祝いなどに適しています。

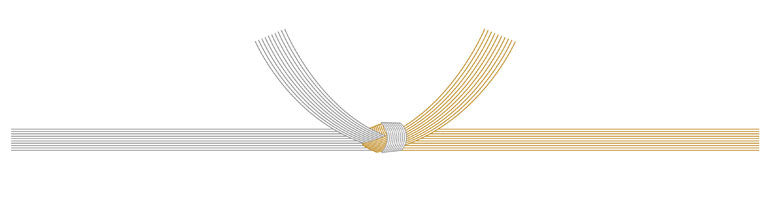

結切り

一度結んだら解けないため、結婚式や快気祝いなどに使用されます。

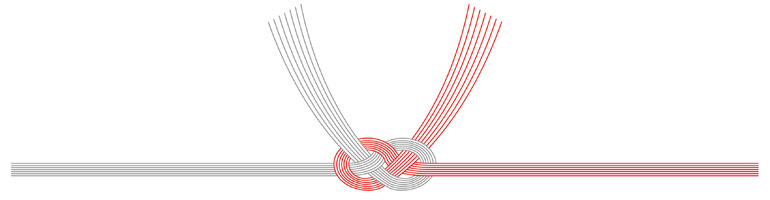

あわじ結び

より強い結び目を作るため、結婚祝いなどに多用されます。

赤棒

水引が省略されていることから、水引を使うには少々大げさな場合に用います。記念品、賞品、景品、粗品を贈る場合など、フォーマルさを求めない贈答の際に適しています。

熨斗紙の基本構造と種類

基本構造

熨斗紙は主に、以下の要素で構成されています。

- 表書き:贈り物の目的を示す部分(例:「御祝」「内祝」「御霊前」など)。

- 水引:贈答の目的に応じた結び方があり、色や形で意味が異なります。

- 熨斗:右上部分。縁起物の象徴として付けられる飾り。

- 名入れ:「苗字名前」の部分。贈り主の名前を記載する部分。

熨斗紙の正しい包み方

熨斗紙の包み方は、贈り物の種類や形状、贈る場面によって様々です。ここでは、どんなシーンにも使える一般的な方法をご紹介します。

包み方の基本手順

- 熨斗紙の準備:贈り物のサイズに合った熨斗紙を用意します。

- 贈り物の配置:熨斗紙の中央に贈り物を置きます。

- 包む:熨斗紙の上下を折り、贈り物を包み込みます。上側の紙が下側の紙に重なるようにします。

- 水引の結び目の位置:水引の結び目が贈り物の中央にくるように調整します。

- 固定:熨斗紙がずれないように裏側をテープなどで軽く固定します。

包む際の注意点

- 上下の向き:表書きが正しく読める向きで包むことが大切です。

- 水引の結び目:結び目が中央にくるようにし、左右のバランスを整えます。

- 清潔な手で作業:熨斗紙は白が基調となるため、汚れが目立ちやすいです。手を清潔にして作業しましょう。

例)お中元を贈る場合の一連の流れ

例として、お中元を贈る場合の一連の流れをご紹介します。日頃の感謝を伝える大切な贈り物だからこそ、熨斗紙の正しい使い方を知って、スマートに贈りたいですよね。

1. 贈る品物を選ぶ

まずは品物を選びます。お中元の贈り物選びに迷ったら、定番の品物をチェックしてみましょう。相手の好みや家族構成を考えながら選ぶと、より喜ばれますよ。

- 高級フルーツや菓子

- 地元の特産品

- ビールや日本酒などの飲料

- 調味料や油の詰め合わせ

ポイントとして、「普段は高くて買う気にならないが、気になるし貰ったら嬉しい」品を選べば大きく外すことはありません。

2. 熨斗紙を選ぶ

次に、お中元に最適な熨斗紙を選びます。お中元は一般的なお祝いやお礼になり、何度あっても良いことです。つまり、紅白花結びの水引が印刷された熨斗紙を選べばOK。

当サイトのお中元に最適な熨斗紙は、以下ページからダウンロードいただけます。

- 表書き:「御中元」と記載。

- 水引:紅白の花結びを使用。

- 名入れ:贈り主のフルネーム、または会社名を記載。

- 外熨斗が一般的:贈答の意図を明確にするため、包装の外側に熨斗紙を掛ける(手渡しの場合)。

ただし、「生臭物」を贈る場合には注意が必要。一般的なマナーとして肉類・魚介類などの「生臭物」を贈る場合には「熨斗なし」の熨斗紙を使用しましょう。

精肉加工品や魚介類が一般的に「生臭物」に分類されます。つまり、生き物ですね。昆布や海藻類はこれに該当しません。

3. 贈るタイミングを確認する

地域によって贈る時期が異なります。あくまで大まかな目安であり異なる場合もあります。ですが、一般的に下記の時期に贈れば問題ありません。

- 関東地方:7月初旬~7月15日頃

- 関西地方:7月中旬~8月15日頃

- 九州地方:8月1日~8月15日頃

もっと詳しく知りたい方は下記の「お中元を贈る時期と熨斗紙の選び方、マナーについて」をご覧ください。

詳細な地域別の時期や、お中元を送ることができない相手、平均的な予算や内容についてもご紹介しています。

なお、時期を意識しすぎて品物を贈れなかった…なんてのは本末転倒。細かなマナーよりも、気持ちを伝えるほうが大切です。

4. 贈る方法を決める

手渡しなのか、宅配便で送るのかを決めましょう。近所の方や親戚の集まりなどに持参する場合は、直接手渡しするのが一般的です。一方で、遠方の知人や実家・親戚に贈る場合は、宅配便を利用すると便利です。

手渡しの場合は、相手の都合を事前に確認し、訪問時に渡すのがマナー。特に目上の方に贈る場合は、事前に一言連絡を入れると丁寧です。

宅配便で送る場合は、熨斗紙が汚れたり折れたりしないように注意しましょう。デパートやギフトショップの包装サービスを利用すると、綺麗な状態で届けられます。また、品物が届いたことを確認するために、後日一言お礼の連絡を入れると、より心遣いが伝わります。

- 直接手渡し:相手の都合を事前に確認し、訪問時に手渡す。

- 宅配で送る:デパートやネット通販のギフトサービスを利用する。

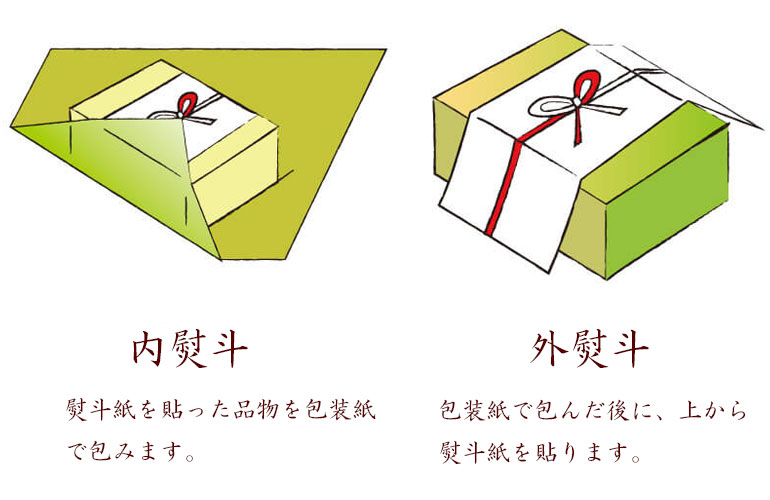

ここで大切なのが、包み方の種類である「内熨斗(うちのし)」「外熨斗(そとのし)」。手渡しの場合は外熨斗で包み、宅配便の場合は内熨斗で包みます。宅配便を外熨斗で包んでしまうと、配送中に破損したり汚れ・破れの原因となってしまいます。

手渡しの場合は「外熨斗」、宅配便で送る場合は「内熨斗」で包むようにしましょう。

手渡しの場合は「外熨斗」、宅配便で送る場合は「内熨斗」で包むようにしましょう。

5. お礼や挨拶を添える

お中元を送る際は、品物だけでなく送り状や手紙を添えると、より丁寧な印象になります。手渡しの場合は、品物に直接手紙を添えて渡すのが良いでしょう。宅配便で送る場合は、品物に同封するか、先に別便で送り状を送るのもおすすめです。

送り状や手紙には、贈り物を送る理由や日頃の感謝の気持ちを簡潔に書きます。例えば、「暑い日が続いていますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。日頃の感謝の気持ちを込めて、ささやかですがお品をお贈りいたします。」といった内容にすると、気持ちがしっかり伝わります。

また、送り状を別送する場合は、品物が届くタイミングを考えて、少し早めに送るとスムーズです。

- 手紙を同封する:感謝の気持ちを伝える短いメッセージを添えると好印象。

- 贈った後にフォローする:相手が受け取ったことを確認し、お礼の電話やメッセージを送る。

まとめ

お中元を例に、一連の流れとマナーをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

熨斗紙にはいくつかのルールがありますが、基本さえ押さえておけば、迷うことなくスマートに使いこなせます。贈る相手やシーンに合わせた熨斗紙を選び、気持ちをしっかり伝えることで、より丁寧で心のこもった贈り物になります。

熨斗紙のマナーを覚えて、ぜひ自信を持って大切な人へ贈ってみてください!